Le

14

OCTOBRE

2025

• Par

Joost Minnaar. Traduction depuis l’anglais : HappyWork

En cet automne 2025 Corporate Rebels se penche d’abord sur Viisi, un prestataire néerlandais de services financiers. Si vous pensez que la finance est le dernier domaine où l'on trouve une autogestion radicale, découvrez Viisi.

Basée aux Pays-Bas, Viisi propose des conseils en matière de prêts hypothécaires. Rien de sophistiqué. Pas de technologie tape-à-l'œil ni d'ambiance Silicon Valley. Pourtant, elle est devenue une référence mondiale en matière d'entreprises conduite par la raison d’être et l'humain.

Viisi fonctionne en holacratie.

Il y a dix ans, si vous m'aviez posé des questions sur l'holacratie, j'aurais probablement froncé les sourcils.

À l'époque, l'essentiel de mes connaissances provenait du livre de Brian Robertson et de quelques pionniers comme Zappos et Medium, qui ont adopté l'idée avec audace dès le début.

Ces pionniers ont suscité une énorme attention médiatique (et une controverse) autour du modèle. Surtout lorsqu'ils s'en sont ensuite éloignés, offrant ainsi de précieuses perspectives sur les limites de l'holacratie.

Parce que les idées semblaient audacieuses : pas de managers, une autorité partagée, une autonomie structurée.

Mais en pratique ? On aurait dit un monstre bureaucratique aux allures progressistes.

Il y avait des règles pour tout. Des réunions de gouvernance qui ressemblaient davantage à des audiences qu'à de la collaboration.

Et une forme de dogmatisme qui laissait peu de place à l'adaptation ou au bon sens.

Bref, ma première impression était que l'Holacratie était brillante en théorie, mais mécanique en pratique.

Dix ans plus tard, j'ai observé le modèle de près (en action dans de nombreuses entreprises) et mon point de vue a radicalement changé.

J'apprécie de plus en plus le travail impressionnant que Brian Robertson, Tom Thomison et HolacracyOne ont mené au fil des ans.

Pourquoi ? Parce que grâce à des formations, des visites et des entretiens avec des entreprises holacratiques (comme Viisi), et à des discussions avec des experts internationaux de l'Holacratie comme Diederick Janse, j'ai commencé à découvrir une autre facette de l'holacratie.

Une facette flexible, humaine et profondément stimulante lorsqu'on la laisse s'exprimer.

Dans ces entreprises, l'holacratie n'est pas mécanique. Elle est vivante.

Par exemple, chez Viisi, la structure est au service des personnes, et non l'inverse.

Chaque rôle est clair, et pourtant chacun a voix au chapitre. Les décisions sont prises rapidement et en toute transparence. Les tensions (terme holacratique pour « ce qui pourrait être amélioré ») sont mises en évidence et traitées en continu. Elles ne sont pas étouffées jusqu'à la prochaine réunion générale.

La véritable magie ? Viisi allie la clarté de l'holacratie à une culture humaine profonde.

L'entreprise parle ouvertement de sa raison d'être. La rotation du leadership est assurée. Les données financières sont partagées.

Et, fait peut-être le plus radical pour une entreprise financière, elle privilégie le bien-être des employés aux profits à court terme.

Lorsqu'on visite Viisi et qu'on discute avec ses employés, on ne se sent pas « le système ».

On voit des adultes au travail. Des adultes libres de prendre leurs responsabilités et qui se font mutuellement confiance pour les assumer.

Si Viisi incarne l'holacratie avec la solidarité néerlandaise, Liip incarne l'holacratie avec la démocratie suisse.

Liip, agence numérique de 200 personnes, est devenue discrètement l'un des laboratoires les plus radicaux d'Europe pour l'avenir du travail.

Fondée en 2007 par la fusion de deux petites entreprises (l'une francophone, l'autre germanophone), Liip est devenue un partenaire numérique reconnu pour des clients comme Migros, Coop et Swisscom.

Mais ce qui distingue Liip, ce ne sont pas seulement ses applications et ses sites web. C'est la façon dont l'entreprise s'est toujours demandée :

« Et si on s'organisait différemment ?»

Plus tôt ce mois-ci, nous avons discuté avec Benoît Pointet, collaborateur de longue date de Liip et coach interne, afin de comprendre comment l'holacratie, la transparence radicale et l'apprentissage continu ont façonné l'entreprise.

L'aventure de Liip vers des méthodes de travail alternatives a commencé très tôt.

En 2009, l'entreprise a adopté Scrum, une démarche radicale pour l'époque : vendre des missions à ses clients non pas sous forme de projets à périmètre fixe, mais selon ce qu'on appelait « la promesse triangulaire » : budget fixe, délai fixe, périmètre flexible.

« C'était assez révolutionnaire à l'époque », se souvient Benoît. « Mais cela a permis d'instaurer la confiance et de nous positionner comme un partenaire transparent et fiable. »

En 2012, Liip a expérimenté certains aspects du modèle Spotify (équipes et guildes interfonctionnelles) bien avant que ce concept ne devienne à la mode.

Cependant, ces étapes n'étaient que des prémices d'un saut plus radical.

En 2015, Liip a mené un projet pilote en holacratie de six mois. Les équipes étaient libres d'expérimenter les rôles, les cercles et les réunions de gouvernance holacratiques.

À la fin du projet pilote, les employés ont été interrogés :

• Devrions-nous adopter Holacracy ?

• L'abandonner ?

• Ou dire : « On ne sait pas » ?

La majorité a choisi la dernière option.

L'essai a donc été prolongé de trois mois. A l’issue desquels, la réponse devint alors claire : oui.

Liip a installé Holacracy « d'un seul coup », comme le dit Benoît. C'était exigeant, mais efficace.

En 2018, l’holacratie n'était plus un sujet de débat. « Les gens disaient : “On s’en fout de comment on l’appelle. C'est juste notre façon de nous organiser.” C'était le meilleur signe de maturité. » Aujourd'hui, Liip compte environ 40 à 45 cercles, dont 25 en production (contact client) et le reste en support (finance, ressources humaines, marketing, design, coaching agile).

Les cercles varient d'équipes spécialisées de deux personnes à des équipes produit de 25 personnes. Et ils sont fluides : de nouveaux cercles émergent (par exemple, en IA), tandis que d'autres évoluent ou ferment lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

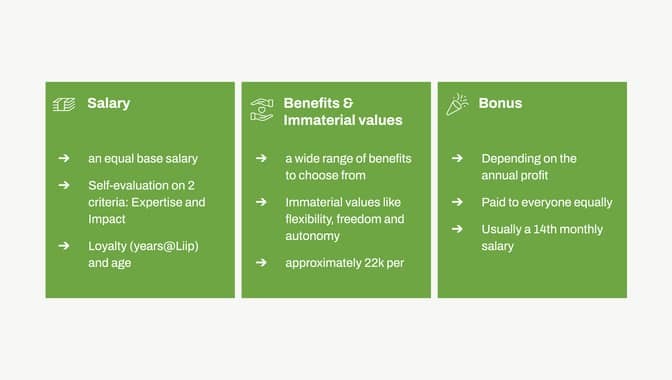

La pratique la plus audacieuse de Liip en matière de gestion du travail est peut-être son système de rémunération transparent.

Ce qui a commencé comme un exercice ludique (des employés portant des étiquettes indiquant leur niveau de rémunération lors d'une réunion d'entreprise) a évolué vers une transparence totale.

Aujourd'hui, tous les salaires et leurs justifications sont accessibles à tous au sein de l'entreprise.

De plus, le processus de fixation des salaires est hautement participatif :

1. Les employés s'auto-évaluent et expliquent pourquoi ils méritent une augmentation.

2. Trois pairs examinent leur dossier.

3. Une « conférence salariale » garantit l'équité et l'équilibre général.

Le processus est exigeant, surtout dans le contexte suisse, où l'argent est traditionnellement un sujet tabou.

Mais Benoît le considère comme essentiel : « La transparence suscite de nombreuses discussions. Elle met en lumière les différences culturelles et nous oblige à les prendre en compte.»

Un point marquant : le ratio salarial entre les plus hauts et les plus bas salaires n'est que de 3:1, un niveau nettement inférieur à la norme du secteur technologique.

Liip distribue également les primes collectivement, selon le principe du « tout le monde ou personne ».

Bien que démocratique, ce système crée des tensions : le temps consacré à l'innovation, par exemple, peut être perçu comme une menace pour les primes des collègues.

Par conséquent, certains ont commencé à plaider pour que les primes soient entièrement réaffectées à l'innovation et à la formation.

L'holacratie à elle seule ne permet pas l'épanouissement personnel. Liip l'a appris à ses dépens.

La répartition du pouvoir n'efface pas les dynamiques humaines telles que les conflits, les préjugés ou les résistances.

« On accuse parfois la structure », remarque Benoît. « Mais la réalité est que les humains sont complexes. Et tout système en est le reflet.»

Au début, la formation et le coaching étaient trop légers, laissant les employés perplexes quant à la manière d'appréhender leurs nouvelles libertés.

Aujourd'hui, l'entreprise investit massivement dans l'intégration et la formation continue :

• Les nouveaux employés sont initiés aux rôles, aux pouvoirs et à la gouvernance par le biais d'ateliers et de jeux de rôle.

• Les animateurs s'entraînent à des scénarios complexes lors des déjeuners.

• Un canal de discussion « Ask Holacracy » offre un soutien instantané entre pairs, souvent accompagné d'extraits de la Constitution et de débats animés.

La philosophie est claire : les règles ne sont qu'une partie de l'histoire. L'interprétation et la formation continue en sont l'autre.

L'entreprise veille à ne pas devenir trop dogmatique. Et bien qu'elle applique toujours l’holacratie à la lettre, elle interprète le référentiel de manière pragmatique.

Par exemple : les rôles de Leader de Cercle (veillant sur la stratégie et l'attribution des rôles au sein des cercles) peuvent être partagés.

Ce n'est pas explicitement autorisé, mais ce n'est pas non plus interdit par la Constitution de l'holacratie.

« Pour nous, le travail d'équipe est naturel », explique Benoît. « Partager le leadership fait partie intégrante de notre culture.»

Ce pragmatisme, ce sens du « bon piratage» qui emprunte ce qui fonctionne, est au cœur du succès de Liip.

De plus, son courage à affronter les tabous (comme la transparence salariale), à répartir l’autorité et à persister dans l'holacratie bien après que d'autres l'aient abandonnée, en fait un cas fascinant.

Ce que montrent Liip, Viisi et d'autres pionniers de l'Holacratie, c'est ceci : l'holacratie n'est pas une fin en soi. C'est un véhicule.

Un véhicule pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la hiérarchie. Pour répartir le pouvoir sans perdre la cohérence. Pour redonner maturité, transparence et sens au travail.

Et, peut-être plus important encore, pour nous rappeler que structure et humanité ne sont pas ennemies.

Bien menée, réinventer le travail consiste moins à adopter le référentiel le plus récent qu'à construire des systèmes adaptés à vos équipes, à votre contexte et à vos valeurs.

Il y a dix ans, je voyais l'holacratie comme un rigide système de règles.

Aujourd'hui, je la considère comme un modèle de conception très utile, qui nous aide à désapprendre la hiérarchie.

Mais comme toute conception, elle nécessite interprétation. Elle nécessite adaptation. Et elle nécessite des dirigeants (et des collaborateurs) prêts à la questionner.

Car lorsque l'autogestion devient une religion, nous cessons de réfléchir.

Et lorsque nous cessons de réfléchir, même le modèle le plus progressiste se transforme en une autre forme de bureaucratie.